家姐鼻敏感禁止全家開冷氣 爸爸熱到室內中暑 | 6招預防中暑+7步急救降溫法

日前就有網民在討論區以「家姐唔俾開冷氣搞到阿爸係屋企都中暑」發文,事主家姐因為鼻敏感而導致一開冷氣就瘋狂打噴嚏而禁止家人開冷氣,而家中只有一把風扇,家姐又會霸佔著風扇令她十分不滿:「屋企得一把風扇係廳阿爸夜晚搬左入房吹風扇,我家姐話:你拎左入房咁我咪熱死?佢完全冇諗過阿爸已經陪佢熱足一日」

在炎炎酷暑下爸爸不能開冷氣而備受煎熬,開了不夠10分鐘就被鼻敏感姐強行關了冷氣。事主就表示34度酷暑之下爸爸就懷疑中暑出現頭暈、心跳加速狀況,飲完冰水都沒有改善只好求醫:「睇完醫生話阿爸係中暑仲問我阿爸太熱要開冷氣如果唔係好易室內中暑」

撰文:劉承昕 | 編輯:SundayKiss | 相片:新傳媒資料庫

人體一般正常溫度應介乎攝氏36.6至37.4度;核心溫度,即口腔、腋下、肛門等位置的溫度則是37度。 當人體處於酷熱環境下以致體溫上升時,身體機能便會作出生理調節,包括增加排汗,以透過汗的蒸發排走體內熱能;同時擴張皮膚表面血管,讓更多血液流過,將熱能傳給周圍環境,藉此降低體溫。

環境溫度高難控制體溫

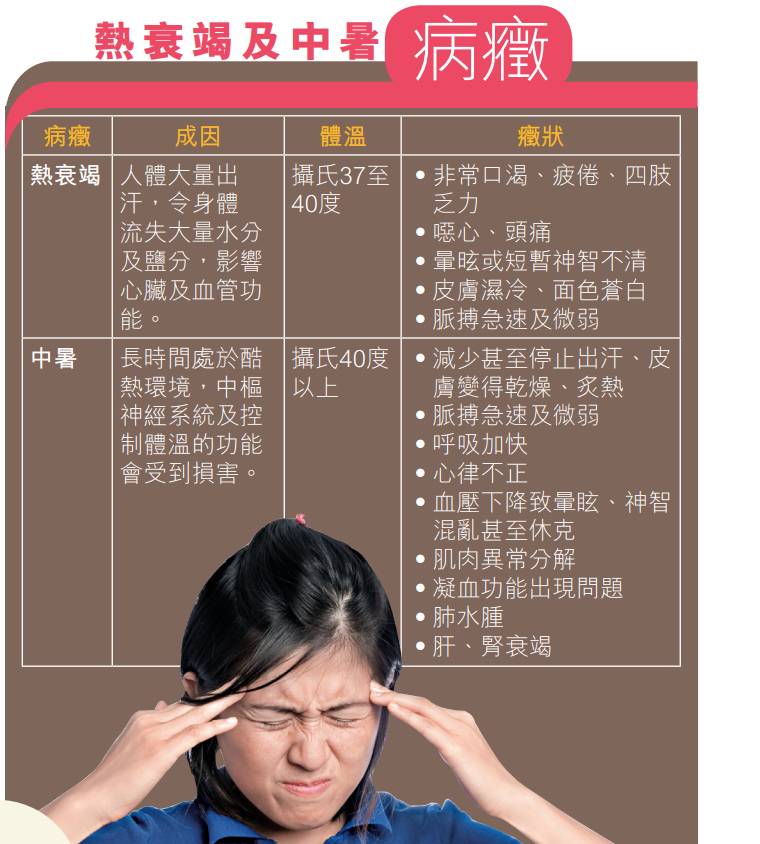

不過,當環境溫度過高,人體不能有效控制體溫,令其過高時,便會出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等熱衰竭癥狀。 若不及時處理,體溫可於數分鐘至一小時內,升至攝氏40度以上,令患者有心律不正、凝血功能出現問題,肝、腎衰竭,甚至休克等徵狀,形成中暑,並有生命危險。 醫生表示:「當患者出現中暑徵狀,其情況已十分危急,死亡率達一成,須盡快接受適當治療。」

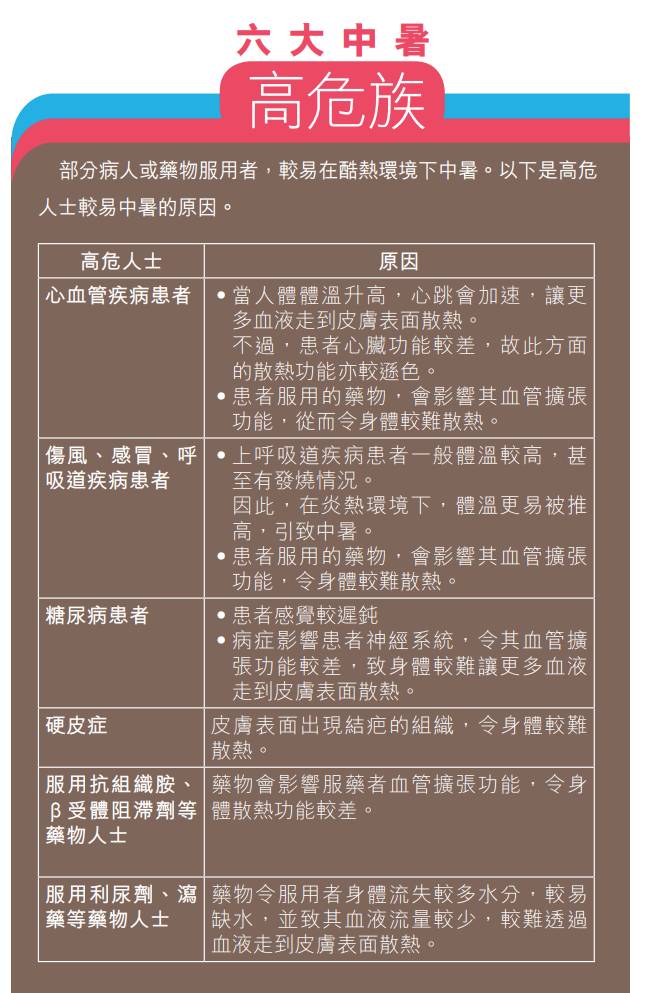

除了體溫控制功能較差的小童及長者外,心血管病、呼吸道疾病如傷風感冒、糖尿病、硬皮症患者,以及部分服用藥物,包括服用抗組織胺藥、利尿劑或瀉藥等人士,均屬中暑高危一族。

心血管、呼吸道疾病患者除受病情影響外,他們須服用的藥物,亦與抗組織胺、傷風感冒等藥物一樣,會影響皮膚表面血管擴張功能,從而令患者散熱功能較差。 至於糖尿病患者的神經系統受病症影響,血管擴張功能變得較差;加上其感覺較遲緩,故容易中暑。 另外,硬皮症人士亦因皮膚表面硬化,影響散熱功能,故較易中暑;服用利尿劑或瀉藥等人士,則因其水分流失較多容易缺水,且其散熱功能亦較差,較易中暑。

中暑冷水抹身 急速降溫

中暑一般事出突然,未必有醫生在場。因此,若身邊有人在酷熱環境中感到不適,並出現熱衰竭或中暑徵狀,應:

- 將他送至陰涼地方,替他鬆開衣服。

- 同時,用濕毛巾替熱衰竭或中暑者抹身

- 向他潑水

- 讓他吹涼風

- 以及用冰敷其腋下、頸部或腹股溝(即大腿內側)等位置

- 又或以冷水沖淋患者頭部,以助散熱。

- 若患者仍有意識,應讓他喝水或含電解質飲料,以補充水分及電解質。

然而,若患者經已昏迷,周邊人士切勿為他灌水;否則患者可能因無法控制喉部與食道交接處的肌肉,讓水分滲入氣管,並直達肺部,造成肺炎,甚至引致窒息。 此時應立即送患者往醫院救治,醫護人員會為患者探熱及驗血,以確定他是否中暑或熱衰竭。 同時,醫生會為患者降溫,包括將其浸入冷水中、以冷水為他洗胃,或將冷水注入肛門,藉此降溫。

預防中暑

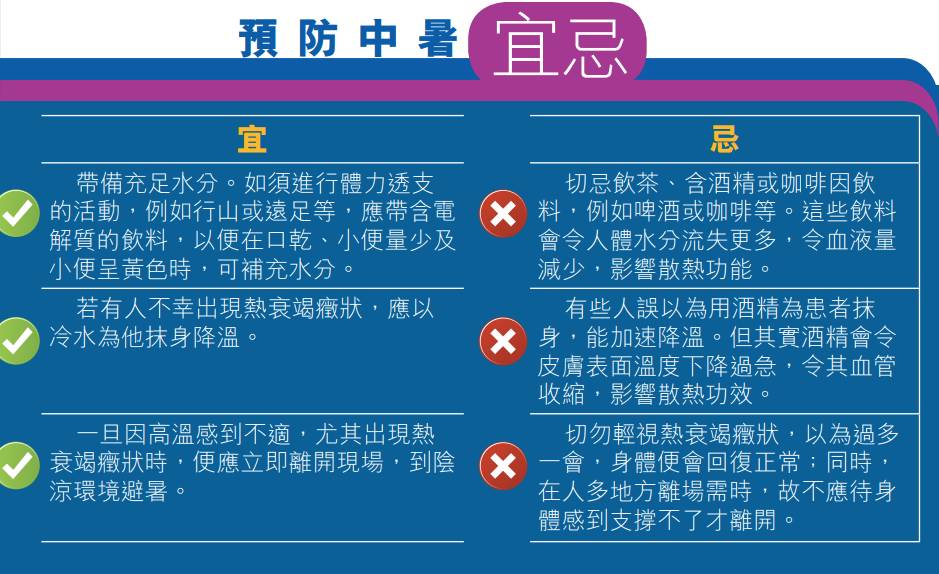

應採取以下預防措施:

- 穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物,減少吸熱,方便排汗及散熱;

- 避免做劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動,高溫、出汗及疲乏均會增加身體的負荷;

- 戶外活動宜安排在早上或下午較後時間進行;

- 在室內應盡量打開窗戶,利用風扇或冷氣保持通爽涼快;及

- 盡量安排在較涼快的時間工作。若必須在炎熱環境下工作,盡可能在工作地點加設遮蔭,開始工作後,循序漸進調整工作步伐,並適時在蔭涼處休息,恢復體力。

預防曬傷

應留意由香港天文台(天文台)公布的最新和預測的紫外線指數。當紫外線指數高企(6或以上)時:

參考資料:衛生處網頁